什器とは、商品を陳列する棚や食器、テーブル、レジ台など、店舗で使用されている備品全般のことを指します。

この記事では、飲食店に必要な什器の種類や選び方のポイントを解説し、最適な店舗づくりをサポートします。

この記事は、食品容器・資材専門の通販サイト「容器スタイル」が監修しています。

什器(じゅうき)とは?

什器の読み方は「じゅうき」で、本来は、日常的に使う家具や食器といったものを指す言葉です。

日用品は什(十)を単位として数えるほど多く雑多であることから、こう呼ばれるようになったといわれています。

なお、飲食店や小売店などの店舗で使用されるものは、「店舗什器」と呼ばれます。

飲食店における什器とは?

提供する料理や販売形態によって必要なものは異なりますが、飲食店における什器(じゅうき)には主に以下のようなものがあります。

- テーブル・椅子・ソファ

- レジカウンター

- メニュー台

- 冷蔵庫などの厨房機器

- 食器 など

必要な什器備品

飲食店で必要な什器は、大きく分けて「客席用」と「調理用什器」の2種類があります。

スムーズな店舗運営のためには、いずれも過不足なく準備することが大切です。

それぞれ選ぶ際のポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

客席用什器

| 必要な什器 | ポイント |

|---|---|

| テーブル・椅子・ソファ | お客様の目や体に触れ、印象に残る大切な部分です。

店舗のコンセプトに合わせ、素材やデザインなど統一感を意識して選びます。

おひとり様が多い場合はカウンター席を増やし、複数人での来店が多い場合はテーブル席やソファ席を多めに配置するなど、店内レイアウトを調整することも重要です。 |

| カウンター | 回転率を上げたい場合は、カウンター席を多めに設置すると効果的です。 椅子を配置する幅を調整することで席数を増やしやすく、おひとり様でも気軽に利用しやすいメリットがあります。

さらに、食事が終わったお客様が席を立ちやすくなり、効率的な店舗運営につながります。 |

| 食器 |

ラーメン屋ならどんぶり、カフェならデザート皿、居酒屋なら大皿や取り皿など、提供するメニューに合わせて必要な食器は異なります。 テイクアウトメニューのある店舗なら、持ち帰り用の容器が必要な場合もあるでしょう。 また、破損による追加購入の可能性や、コスト面も考慮して選びましょう。 |

| 卓上調味料入れ・おしぼりなど | 各テーブルに備え付けるアイテムです。 調味料ボトルや、紙ナプキン、おしぼり、お箸、ようじなど、必要なものを準備します。 |

| 照明 | 地域によっては、明るさの基準が定められている場合があります。

照明を選ぶ際は、必ず事前に管轄の保健所に確認してください。 |

| 会計備品・機器 | 会計業務に欠かせない備品や機器には、伝票・伝票クリップ、文房具、レジ、電卓、釣り銭入れなどがあります。

スムーズな対応ができるよう、使いやすさを考えて準備しましょう。 |

| 電話・パソコン |

お客様からの予約対応や食材の注文に欠かせないのが、電話やパソコンなどの通信機器です。 特に、子機付きの電話があるとスムーズに対応できて便利です。 業務に必要な機能を備えたものを選びましょう。

|

調理用什器

| 必要な什器 | ポイント |

|---|---|

| 冷蔵庫・冷凍庫 |

外部から庫内の温度が確認できる温度計の設置が必要です。 もし本体に温度計が付いていない場合は、別途購入する必要があります。 サイズに特に規定はないため、食材の保管に適した使いやすいサイズを選んでください。

|

| 製氷機 | 冷たい飲み物の注文が増える季節には、大量の氷が必要になります。

カフェやレストランなど、飲み物のメニューが豊富な店舗では、製氷機を準備しておくと安心です。 |

| シンク | 飲食店の営業許可を取得するためには、幅45cm以上、奥行き36cm以上、深さ18cm以上のシンクを2槽設置することが義務付けられています。 各シンクには、水とお湯が出る蛇口が必要です(1つの蛇口で、首を振れば2つのシンクで使えるタイプは不可)。

シンクは、並べても離して設置しても問題ないので、調理場のレイアウトに合わせて配置しましょう。 |

| ガスレンジ・ガステーブル | 都市ガス・LPガスの種類を確認し、それに合ったガス機器を選びましょう。

また、メニューに応じて、炊飯器やフライヤー、コールドテーブルなどの調理器具が必要な場合もあります。

提供するメニューに合わせて、必要な機器を漏れなくリストアップして準備しましょう。 |

| 食器棚 | 営業許可の基準を満たすためには、食器棚を1台設置する必要があります。

食器棚は、目線より下・膝より上の高さに配置し、扉がついていることが条件です。

材質についての規定はありませんので、使いやすさや店舗デザインに合わせて選ぶことができます。 |

| 調理用備品 | 包丁やまな板、フライパン、鍋などの調理器具は、提供するメニューによって必要なアイテムが異なります。

毎日使用する調理器具は、長期的に使うことを考慮し、品質や使い勝手を重視して選びましょう。 |

什器の選び方

飲食店の什器を選ぶ際は、提供するメニューや店舗の広さ、調理動線・配膳動線に合わせて適切なものを選ぶことが大切です。

限られたスペースを有効活用し、スムーズなオペレーションを実現するための什器選びのポイントを解説します。

動線を確保する

作業効率のよい動線を確保するのも、什器を選ぶ際に重要なポイントです。

調理場では、調理手順だけでなく、料理の提供や片付けまで想定し、効率的に作業できるようにします。

また、掃除備品を置くスペースやスタッフの着替えスペースの確保なども忘れないようにしてください。

客席は、スムーズな料理提供のための配膳動線を意識するだけでなく、利用客が店内を快適に移動でき、会計処理までスムーズに行えるように工夫します。

さらに、滞在時間を心地よく過ごせるような空間づくりにも配慮しましょう。

提供するメニューに合わせて選ぶ

什器選びに最も大切なのが、提供するメニューに応じて適切な什器を選ぶことです。

調理だけでなく、食材の保管や片付けまでを考慮して選ぶことが重要になります。

例えば、調理済みの食材を多く保存する場合は、十分なストックが可能な冷蔵・冷凍庫が必要ですし、食器の数が多い定食メニューがメインなら、大量の洗い物に対応できる大きめのシンクや食洗機が必要になります。

調理方法に応じて、ガステーブルの数やオーブンなどを適切に配置し、スムーズに料理が提供できる環境を整えましょう。

必要な数を計算する

飲食店を経営する上で、食器の準備は欠かせない業務の一つですが、一体どれくらいの量を揃えればよいのか、悩ましい問題です。

必要となる食器の量は、お店の座席数や提供する料理のスタイルによって異なります。

例えば、カレーなどワンプレートで提供する料理がメインの場合、「座席数の1.5〜3倍プラス予備」が目安になります。

ただし、ランチやディナーなどのピーク時や、回転率の高いカウンタータイプのお店などは、使用後の食器をすぐに洗えないこともあるでしょう。

ピーク時に洗い場のスタッフが確保できない場合には、目安の数よりも多めの数を用意しておくと安心です。

一方、コース料理など回転率が低く、使用する皿数がある程度決まっている場合は、「座席数の1.5倍プラス予備」があれば問題ないでしょう。

おすすめの什器

ここでは、容器スタイルおすすめの什器をピックアップしてご紹介します。

AG18-0 巻渕小判皿 8吋 赤川器物製作所

飲食店や焼肉店などで、さまざまな食材の盛り付けに幅広く利用されているお皿です。

丈夫で錆びにくく、お手入れも簡単なステンレス製で、衛生的にお使いいただけます。

大きめのサイズはカレー皿としてもおすすめ。

また、サイズ違いも豊富にご用意しており、用途に応じてお選びいただけます。

炊飯ジャー TH-GS60 象印電子ジャー ステンレス(約3.3升)

6L(約3升3合)が炊ける炊飯ジャーです。

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温します。

定食やカレーなど、ごはんものを多く扱う使う飲食店に最適で、忙しいランチタイムやディナータイムでも温かいごはんを安定して提供できます。

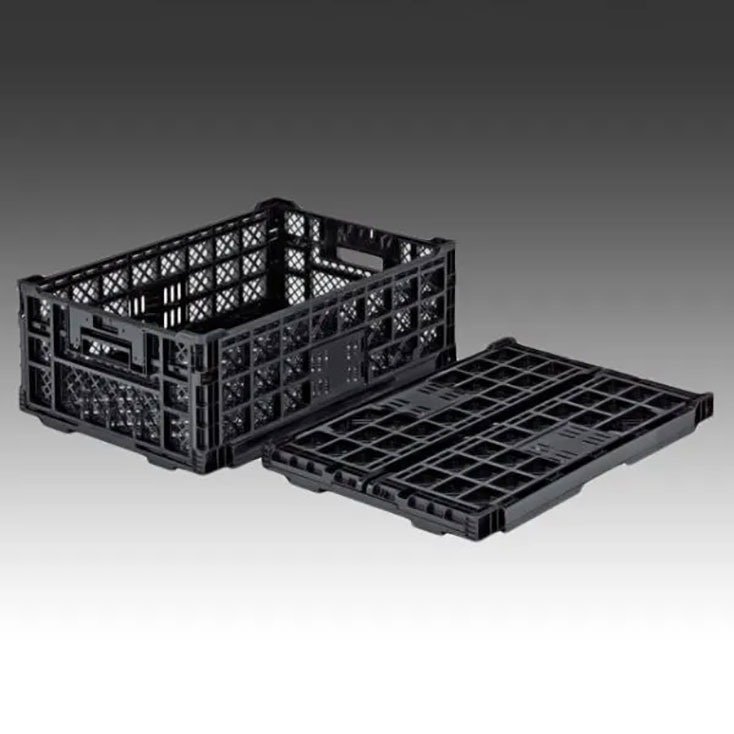

青果什器 オリコン EP42A-B ブラック 三甲

両側面が内側に倒れるタイプのオリコンです。

上枠がないためコンパクトに折り畳めるのが特長です。

収納効率に優れており、側面と底面がメッシュ状で通気性が良いため、青果物などの収納に最適です。

輸送だけでなく、売り場での陳列にも幅広く利用できます。

ここでは一部しかご紹介できないため、多くの商品から探したい方は下記もご覧ください。

まとめ

什器は、店舗の広さや提供するメニューに合わせて選び、効率的に配置することでスムーズな店舗運営を実現できます。

また同時に、効果的なディスプレイや快適な空間づくりで、顧客満足度を高める役割も担っています。

この記事で紹介したポイントを参考にしてお店に最適な什器を選び、より良い店舗づくりを目指しましょう。

この記事を書いた人

松井 誠一郎(まつい せいいちろう)

松井 誠一郎(まつい せいいちろう)

2020年折兼に入社。

容器スタイルのキャンペーンやセールなどの企画を担当しています。

折兼入社前は医療機器メーカーで営業を担当。

食品包装資材については日々勉強中ですが、お客様のお悩みを解消できる記事を執筆できるよう、精進してまいります!

店舗づくり・ディスプレイカテゴリーの

その他の記事を読む

一覧を見る

キーワードから探す

※本文中のキーワードも含まれます。

カテゴリーで探す

タグで探す

- #HACCP

- #wecco

- #うどん・そば

- #おにぎり

- #ひな祭り

- #アイスクリーム

- #エコ

- #オードブル

- #カップデザート

- #カトラリー

- #カトラリ-

- #カレー

- #キッチンカー

- #キッチンペーパー

- #ギフト

- #クラフト

- #クリスマス

- #グリストラップ

- #サラダ

- #スイーツ

- #スープ

- #テイクアウト

- #デリバリ-

- #トレー

- #ドリンク

- #ハロウィン

- #ハンバーガー

- #バイオマスプラスチック

- #バガス

- #バレンタイン

- #パン

- #ピザ

- #ユニフォーム

- #ランキング

- #ラーメン

- #丼

- #使い方

- #保冷バッグ

- #保冷剤

- #保存

- #備品

- #冷凍弁当

- #動画

- #和菓子

- #夏祭り

- #容器

- #寿司

- #弁当

- #弁当容器

- #惣菜

- #手袋

- #掃除

- #正月

- #母の日

- #洋菓子

- #洗剤

- #消毒

- #真空袋

- #箱

- #節分

- #紙コップ

- #衛生

- #袋

- #調理道具

- #透明容器

- #選び方

- #防虫

- #除菌

- #青果

- #麺